*Por Agustín Hoya y Agustín Vázquez

1) LA ENCRUCIJADA NACIONAL EN UN MUNDO EN TRANSICIÓN

La etapa de globalización neoliberal iniciada en los años 80 entra en una fase de retirada. Basada en la apertura irrestricta, la hegemonía financiera y la deslocalización productiva, se ve desplazada por un nuevo orden global que aparece como más fragmentado, conflictivo, atravesado por restricciones materiales crecientes y por el retorno de la dimensión geopolítica como factor determinante en la organización de la economía internacional. La pandemia de COVID-19, los conflictos bélicos recientes, el nacionalismo tecnológico y la carrera por los recursos críticos evidencian una transición hacia un escenario donde la soberanía, la seguridad económica y la autonomía estratégica se colocan en el centro de la escena (Zelicovich, Zanetto y Schapiro, 2024).

Frente a discursos que anuncian la obsolescencia del Estado-Nación, la experiencia empírica de los últimos años muestra una fuerte reafirmación del rol estatal. Los Estados siguen siendo actores fundamentales para definir orientaciones estratégicas, proteger mercados, desarrollar industrias críticas, asegurar la resiliencia de las cadenas de valor, fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, preservar la seguridad nacional, entre otros. Son, además, la instancia idónea para producir símbolos, discursos e instituciones que refuerzan una identidad colectiva capaz de asegurar la cohesión social necesaria para atravesar las vicisitudes de un mundo oscilante. Desde China hasta los Estados Unidos, pasando por la India, Brasil, Turquía, Vietnam, Rusia, Italia o México, y con independencia del régimen político, puede observarse un proceso de revitalización soberana. A pesar de sus diferencias, todos ellos reorganizan su aparato estatal y su economía en función de intereses nacionales en contextos de alta complejidad.

La Argentina se adentra en este nuevo escenario global profundamente debilitada: sin capacidades básicas de integración, planificación ni conducción, con una infraestructura obsoleta y un aparato productivo mayoritariamente descapitalizado. A su vez, al largo ciclo de estancamiento económico, desorden fiscal y degradación social se le ha sumado una crisis más profunda: la erosión de los mecanismos que organizan el funcionamiento del sistema político. El Estado argentino ha dejado de ser un instrumento confiable de acción pública; la dirigencia no logra fijar una dirección ni encarnar un sentido colectivo; y el sistema representativo, cada vez más horadado, ha perdido legitimidad para canalizar demandas, como lo reflejan los crecientes niveles de abstención electoral.

El gobierno de Javier Milei expresa una respuesta extrema ante la prolongada crisis interna que atraviesa la Argentina. No obstante, su programa, en lugar de ofrecer una solución, socava los medios, recursos e instrumentos necesarios para enfrentar un mundo cada vez más inestable, riesgoso y competitivo. En nombre de una presunta normalización, promueve un repliegue drástico del Estado que, lejos de ordenar la economía, adopta la forma de un salvajismo de mercado. En su cruzada desreguladora desmantela incluso las condiciones elementales para la acumulación capitalista y debilita los lazos comunitarios de una Nación ya tensionada por fuerzas centrífugas.

En un artículo reciente, nos preguntábamos acerca de los rasgos que debería tener una alternativa política capaz, al mismo tiempo, de disputar el rumbo del actual gobierno y de establecer las condiciones para una reconstrucción nacional que devuelva a la Argentina una dirección clara frente a los desafíos del presente. En el centro de esa tarea se encuentra la noción de nacionalismo de capacidades, que proponemos como principio ordenador para un nuevo proyecto nacional. Un concepto que articula acumulación, autonomía en capacidades estratégicas y comunidad como ejes para pensar el desarrollo en el siglo XXI. Se trata de una visión del desarrollo basada en la acumulación de capacidades nacionales -estatales y no estatales y materiales e inmateriales- que permiten sostener la autonomía, organizar el crecimiento y afirmar una identidad colectiva en el mundo actual.

2) LA DERIVA DIRIGENCIAL

La Argentina sigue aprisionada en el laberinto de la pequeña política. Ejemplos abundan. Basta con ingresar al azar a cualquier portal de noticias: desde las deliberaciones sobre la reelección indefinida en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires hasta la denigración oficial del personal médico en el Hospital Garrahan, pasando por la celebración cotidiana de insultos de figuras públicas como si fueran hazañas.

La verdadera gravedad no reside en la calidad empobrecida de la discusión pública. Es apenas la manifestación visible de un problema más acuciante: la carencia de una doctrina nacional que oriente la acción política. En su lugar, las autopercibidas “élites dirigenciales” se consumen en luchas facciosas, agendas fragmentarias y discusiones insignificantes.

La degradación de la dirigencia nacional no es un fenómeno reciente. Más bien es estructural y acumulativo. Es, en cierta medida -aunque no exclusivamente- causa y efecto de una larga incapacidad para construir un camino de desarrollo económica, social y fiscalmente sostenible. El extenso ciclo de estancamiento, que ya se prolonga por más de cinco décadas, terminó por pervertir el sentido mismo del rol dirigente.

La política se transformó en un ejercicio cínico, donde lo importante no es transformar la realidad -que se presenta, ciertamente, como inamovible o inevitablemente declinante-, sino simular que se hace algo al respecto. Todo funciona bajo el registro del “como si”: como si se gobernara, como si se planificara, como si se luchara por una causa. En algunos sectores, esto adquiere formas particularmente ritualizadas, donde la política se reduce a una repetición de gestos estéticos desvinculados de cualquier eficacia transformadora.

A esta crisis de sentido, voluntad y práctica política le sobreviene un problema complementario: la pobreza conceptual en los argumentos y discursos que estructuran el sistema de ideas de buena parte de la oferta política. Centremos la atención en el universo peronista. Hay al menos seis elementos que permiten percibir con claridad esta deriva.

En primer lugar, la deriva personalista. Naturalmente, el problema no es la existencia de liderazgos fuertes -que han sido parte constitutiva y necesaria de la tradición nacional-popular-, sino que esos liderazgos se erijan sin una idea de Nación que los contenga y los trascienda. Las agendas tienden a organizarse en torno a biografías personales y lealtades afectivas, en lugar de hacerlo a partir de un proyecto nacional. La causa pasa a ser la persona, y no la persona una expresión de la causa. Segundo, la deriva reactiva.

La ausencia de una idea ordenadora hace que las fuerzas políticas operen sin estrategias de mediano o largo plazo; por el contrario, únicamente responden a estímulos inmediatos: encuestas, tendencias efímeras o el ritmo mediático. Bajo esta lógica se ha incurrido en múltiples errores de diagnóstico sobre, por ejemplo, los efectos esperados de algunas medidas del gobierno de Milei. Esos yerros motivados por la compulsión al rechazo han terminado fortaleciendo al oficialismo.

La tercera deriva es la inorganicidad programática. Las fuerzas se montan sobre eventos circunstanciales, sin jerarquía de prioridades, de conexión entre medios y fines o de visión sistémica. El cuarto elemento consiste en la deriva victimista. En parte del universo peronista ha ganado terreno una narrativa centrada en el dolor social como eje discursivo. No se trata de negar el sufrimiento real de amplios sectores ante el ajuste: ese dolor existe y merece ser atendido. El problema se da cuando se lo convierte en una coartada.

La indignación y la denuncia del daño provocado por el actual gobierno opera como inversión defensiva: busca ocultar la responsabilidad propia en la crisis de legitimidad del Estado y en la acumulación de errores que allanaron el camino a Javier Milei. Quinto, la deriva defensiva. El peronismo se ha convertido en un dispositivo de trincheras. Recurre al repertorio de quienes ya no aspiran a conducir, sino apenas a contener: frenos, escudos, límites, cordones sanitarios son parte del nuevo léxico preponderante ante el avance de Milei. Al perder su capacidad afirmativa, sólo puede ofrecer antimileísmo.

Por último, y como síntesis de lo anterior, aparece con nitidez la falta de una visión orgánica sobre el país que se quiere construir. No hay una concepción de desarrollo, ni del orden social deseable, ni del lugar que le corresponde a la Argentina en el escenario global. Así, cada actor político se mueve en función de su próxima jugada en una sucesión de maniobras de supervivencia, vacías e inconducentes.

3) EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN

Nuestra tesis es: hay que recomponer al peronismo para ponerlo al servicio de una idea de Nación. Cualquier intento serio de reconstrucción debe, sin rodeos, enfrentar la cuestión kirchnerista. Se trata de un sector que conserva una gravitación considerable aun cuando está en retroceso e imposibilitado para construir una nueva mayoría. Desde hace años, ha quedado encapsulado en una lógica de resistencia, cómodo en el lugar de la oposición -incluso frente a gobiernos propios-, ceñido a ser el partido de las intenciones y cognitivamente exhausto para elaborar una propuesta actualizada que realmente le sirva al país. ¿Qué lugar debe ocupar en la construcción de una nueva alternativa? Al margen de quienes se identifican con ese proyecto, es posible distinguir cuatro posicionamientos frente al kirchnerismo dentro del amplio espectro peronista. Todas ellos, anticipamos, insuficientes para los retos de la hora.

El primer posicionamiento es el colonizador. Parte de la premisa de que toda estrategia política y electoral viable debe construirse a partir del núcleo duro del kirchnerismo. La hipótesis, repetida con variantes desde 2015, sostiene que ese porcentaje -entre 15 y 20 por ciento, tal vez- de votantes fieles constituye un piso ineludible sobre el cual edificar una nueva mayoría. Se trataría de una minoría intensa, con fuerte identidad política, alta capacidad de movilización y presencia territorial. Desde esa base, se imagina posible “ampliar” hacia el centro o hacia los márgenes, para alcanzar la masa crítica necesaria para volver al poder.

Sin embargo, tras el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y la fallida candidatura de Sergio Massa en 2023, esa táctica pareciera contener una trampa estructural: la base kirchnerista no es un punto de partida sino un límite. No se trata solo de que esa franja no crezca: se ha vuelto casi impermeable a nuevas adhesiones, especialmente entre los sectores emergentes del electorado, como los jóvenes desencantados, los trabajadores informales, los emprendedores precarios o los votantes de las provincias no alineadas con el conurbano bonaerense. En lugar de operar como núcleo ampliador, actúa como un cepo identitario. Se produce una curiosa álgebra política en donde cualquier cosa multiplicada por kirchnerismo da kirchnerismo.

Existen otros dos subtipos que, con variaciones, también apuestan al asalto de ese caudal electoral. Por un lado, los herederos, una suerte de postkirchnerismo o kirchnerismo sin los Kirchner. Esta concepción postula una herencia natural, sin disputas, donde el devenir mismo de los acontecimientos depositaría las preferencias ciudadanas en los “hijos sanos” del proceso político iniciado en 2003. Martín Rodríguez suele llamarlos “descuidistas”, como esos que en el transporte público se ubican muy cerca de otro y esperan, en un momento de distracción, llevarse alguna pertenencia ajena. En el caso de la política, se trata de personas que crecen a la sombra de dirigentes con votos y buscan arrebatarles el poder sin confrontarlos y mucho menos derrotarlos. Simplemente aspiran a que la oportunidad les llegue casi por decantación. Ellos solo deben estar en el lugar y momento indicado.

Por otro lado, se encuentran los equilibristas, una variante que bien podría denominarse “a pesar del kirchnerismo”. Parte de la premisa -presuntamente realista- de que dicha fuerza es un dato duro del mapa político que no puede ignorarse ni eliminarse. Desde esta perspectiva, la tarea sería domesticarlo, encapsularlo o moderarlo, sin romper del todo.

Finalmente, la clásica cepa del antikirchnerismo, que aquí -si seguimos nuestra clasificación- llamaremos los exorcistas. Esta postura, igualmente impotente a la hora de construir mayorías sociales y políticas, presupone que la reconstrucción del campo nacional-popular sólo es posible desde una impugnación frontal y explícita al kirchnerismo, descrito como el gran responsable de la decadencia económica, social e institucional del país.

Esta forma de construcción negativa también contiene una trampa política, simbólica y sociológica. En términos políticos, la bandera del antikirchnerismo ya ha sido apropiada -con éxito- por el mileísmo y, en menor medida, por el PRO. Esos espacios han encontrado un tono emocional, ideológico y épico que los hace más eficaces como vehículo del malestar o desprecio hacia el kirchnerismo.

En efecto, ese ha sido el recurrente equívoco de los sectores que alimentaron la “avenida del medio”, siempre ancha en dirigentes, pero angosta en electores. En la actualidad, balancean elevados índices de antikirchnerismo con dosis igualmente altas de antimileísmo, en lo que se presenta como un discurso contra los populismos. Además del tono abiertamente deserotizante de la propuesta -volveremos sobre esto-, reducen el campo de acción a un acotado sector del electorado -la intersección de quienes repelen ambos polos- en un contexto de fuerte polarización, que hace que esa zona resulte cada vez más estrecha.

Desde el punto de vista simbólico, hacer del antikirchnerismo un principio identitario es un gesto de rendición. Es aceptar que tu oponente ha ganado la batalla por el sentido, al punto que no resulta posible decir quién sos, sino solo quién no sos. Se trata de una lógica invertida: nombrarse desde el otro, construirse a partir de una negación. ¿Qué otra cosa revela definirse como “anti-K” sino la impotencia para proponer una nueva idea?

En tanto, desde una mirada socio-política, esta postura cierra la puerta a la recuperación de sectores peronistas que aún orbitan en el espacio kirchnerista, no tanto por afinidad ideológica, sino por ligazón emocional o inercia histórica. El antikirchnerismo frontal los expulsa.

En definitiva, no se trata de ubicarse “a favor” o “en contra”, sino de abandonar un marco cognitivo que ya no organiza políticamente a las mayorías. Persistir en esas categorías impide pensar lo que realmente importa: cómo construir una mayoría social capaz de construir un rumbo nacional. Para eso es preciso reorganizar el campo nacional a través de la consolidación de un nuevo sujeto político, con vitalidad para superar lo existente. La pregunta que se impone, entonces, no es cómo conciliar lo que está, sino qué debe tener -y qué debe evitar- la alternativa epocal que estamos llamados a construir.

4) APUNTES PARA CONSTRUIR UN NUEVO EJE POLÍTICO

Javier Milei fue capaz de organizar una idea política potente: motosierra a la casta. Sencilla, aprehensible, conectada con el sentido común dominante. En un contexto de crisis profunda, descomposición política e indolencia dirigencial, con un Estado debilitado y limitado para proveer servicios básicos, la propuesta de arrasar con lo existente activó las fantasías de buena parte de la población. Más allá de su contenido antinacional, lo que interesa subrayar es su eficacia como consigna: logró condensar un diagnóstico, ofrecer una promesa y gatillar la dimensión libidinal de la política. Fue una idea con tracción para generar adhesión emocional y movilizar malestares sociales preexistentes.

Milei, además, supo evitar -al menos en un primer momento- el clivaje kirchnerismo y antikirchnerismo. Como señalan Martín Rodríguez, Pablo Touzón y Federico Zapata, instaló un nuevo eje polarizante: la casta versus la gente de bien.

Con todo, lo que se necesita es una nueva idea estructurante. Esa idea no puede surgir del reciclaje de identidades perimidas, ni de la obsesión por ocupar el centro vacío de la polarización de turno. Exige un nuevo eje que reordene el campo político sobre una base distinta: la confrontación entre quienes proponen una visión de país basada en intereses nacionales y horizontes compartidos, y quienes promueven su disolución en un individualismo sin comunidad ni proyecto común.

Cómo debería ser una alternativa política que supere viejas antinomias, le dispute el predominio a Milei y confeccione una respuesta argentina a los desafíos de la época? Comencemos por la parte más sencilla: qué cosas no debería tener.

La primera idea derrotada es la del “centro político” entendido como identidad equidistante de los extremos. En sistemas polarizados, el centro no existe como afirmación sustantiva: es siempre una posición derivada, definida por lo que no es. Más que ofrecer una alternativa, se limita a enunciar una moderación que, en tiempos de dislocación histórica, pareciera tener una escasa penetración. La segunda es el culto al profesionalismo y a la racionalidad experta como fuente exclusiva de legitimidad. No se trata de despreciar la experiencia ni el conocimiento, pero en un momento de desconfianza estructural hacia las élites, y en particular hacia los profesionales de la política, ninguna identidad popular puede construirse desde el saber técnico. En tercer lugar, debe superarse la apelación victimista.

La denuncia moral puede tener un valor inicial, pero no alcanza: transmite debilidad, resignación y miedo al conflicto real. Exagerar el carácter autoritario del gobierno tampoco ayuda: nombrar todo como “fascismo” banaliza los peligros reales. Sobre todo, tiende a organizar el escenario político en términos morales -buenos contra malos- y promover la indignación antes que la acción política. Por último, debe abandonarse la nostalgia como recurso. La pulsión de retorno es, después de todo, un ejercicio de evasión: atarse al recuerdo es la forma más cómoda de esquivar la pregunta por el porvenir.

Ahora bien, ¿qué ideas pueden servir para pensar una nueva alternativa política? En un contexto global marcado por la incertidumbre, la competencia creciente y la fragmentación social, una alternativa política para la Argentina debe partir de la reconstrucción de un proyecto nacional. Esa reconstrucción exige una decisión fundante: asumir que somos una comunidad de destino, y que ninguna comunidad puede sostenerse si se niega a sí misma.

Javier Milei propone fracturar a la Argentina en una suma de individuos aislados, enfrentados entre sí y regidos por lo que considera relaciones naturales de mercado. Su proyecto expresa, en forma cruda, una racionalidad que concibe toda asociación como una construcción artificial, estructurada en torno a acuerdos entre individuos que actúan exclusivamente por conveniencia o interés, unidos por un vínculo instrumental. Parte del principio de que cada persona actúa únicamente movida por su interés egoísta y de que solo es justo aquello que le genera un beneficio directo y mensurable. La lógica de fondo es clara: la comunidad no existe como sujeto histórico ni como responsabilidad moral; sólo hay individuos compitiendo o transando entre sí.

Frente a eso, hay que afirmar la visión opuesta: pensar a la Argentina como una comunidad fraterna. Esto es, una organización social donde la cohesión se funda en la pertenencia y una forma de querer vivir en común que no necesita mediación ni contrato. Una hermandad de base nacional.

No hay comunidad nacional sin unidad, ni unidad sin un Estado capaz de expresar la continuidad histórica y la voluntad de un pueblo. La reconstrucción nacional demanda, por lo tanto, una política que recupere la conducción estratégica del Estado y lo reoriente al servicio del interés nacional.

Esta idea de lo nacional debe operar como un nuevo eje de sentido, capaz de reordenar el mapa político posándose por encima de cualquier particularismo. Ya no se trata de la distinción entre izquierda o derecha, ni entre populismo o república, ni entre kirchnerismo o antikirchnerismo, ni entre mileísmo o antimileísmo, sino entre proyectos nacionales y proyectos antinacionales. Entre quienes aspiran a reconstruir la Argentina desde sus capacidades y quienes apuestan por su empequeñecimiento o fragmentación.

Milei es la punta de lanza de un plan disgregador, donde el Estado desaparece, las provincias se repliegan sobre sí mismas y compiten entre sí, se destruyen capacidades, el mercado organiza todas las relaciones sociales, y la comunidad queda disuelta en un conjunto de consumidores desiguales y desconectados.

Pero el mileísmo no es el único límite para una reconstrucción nacional. El kirchnerismo, encapsulado en el conurbano bonaerense, ya no puede volver a articular una idea de país. Su repliegue territorial expresa también un repliegue simbólico: la imposibilidad de pensar la Nación más allá de la suerte judicial de su líder.

“La huida hacia el sujeto”, mencionada anteriormente, expresa ese límite constitutivo. Por otra vía, el PRO tampoco puede encarnar lo nacional, porque nunca lo creyó. Como lo explicó magistralmente Hernán Vanoli en el programa Horizonte Argentino, para ellos, la Argentina es una anomalía que debe corregirse: un país extraviado respecto al canon del mundo evolucionado, al que solo puede aspirar si renuncia a su historia y a su identidad. Su relación con el país es condescendiente y despectiva.

Precisamente, ante la imposibilidad de las fuerzas políticas existentes para conducir un proyecto nacional, se vuelve indispensable recrear un nuevo eje ordenador. Frente a propuestas que disuelven los vínculos comunes y renuncian a todo horizonte colectivo, es imperiosa otra afirmación: una que recupere la idea de Nación como comunidad integrada, con dirección, propósito y sentido de continuidad histórica.

5) EL NACIONALISMO DE CAPACIDADES

El nacionalismo de capacidades es una concepción basada en la acumulación de herramientas, recursos, saberes e instituciones que permiten a una Nación tomar decisiones soberanas en un mundo conflictivo y en transición. Es una forma de pensar la autonomía estratégica para enfrentar los grandes nudos del siglo XXI: tecnologías críticas, crisis climática, seguridad alimentaria y energética, inteligencia artificial, defensa, cohesión social. Este enfoque no desconoce la interdependencia creciente del sistema global. Pero justamente por eso, postula la necesidad de evitar relaciones de subordinación estructural: interdependencia no es sinónimo de dependencia asimétrica.

Las capacidades nacionales son el conjunto de medios que una Nación posee, recupera o desarrolla para sostener su autonomía, organizar su desarrollo y actuar estratégicamente frente a escenarios complejos. Son resultado de una visión común, de una institucionalidad capaz de coordinar esfuerzos, y de una conciencia histórica proyectada hacia el futuro. Se trata de un concepto que ha sido trabajado en profundidad por Ramón Prades y Nicolás Mujico, integrantes del grupo Ideas Argentinas, quienes desarrollan sus principales lineamientos en Pensiero Va (2024).

Las capacidades nacionales deben entenderse como un bien público: un activo colectivo que pertenece al conjunto de la Nación para afirmar sus intereses. Solo algunas de éstas exigen una acción directa del Estado, pero en todos los casos su función excede a cualquier actor individual. Estas capacidades deben ser el corazón de un nuevo nacionalismo. No se trata de un nacionalismo étnico, cerrado o excluyente. Tampoco es un nacionalismo retórico y declamatorio. Es un nacionalismo constructivo, que reconoce que una comunidad política sólo puede existir si tiene con qué sostenerse.

Podemos identificar dos dimensiones de las capacidades nacionales.

La primera distingue entre capacidades estatales y no estatales. Las estatales son aquellas que dependen directamente del Estado que, en este marco, asume un rol específico e insustituible: debe entenderse como la articulación política del pueblo en tanto sujeto colectivo. En particular, su intervención resulta indispensable en aquellas capacidades que, por su escala, complejidad, costos, nivel de riesgo o criticidad para el desarrollo, la seguridad o integración no pueden ser desarrolladas por actores no estatales: grandes obras de infraestructura, plataformas tecnológicas críticas, sistemas de defensa, inversiones de largo plazo en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Toda una red de agencias, instituciones y organismos estatales debe contribuir, administrada con eficiencia, a la generación de conocimiento, la formación de los argentinos, la creación de condiciones para la acumulación capitalista y la promoción de la integración social. Es, después de todo, el sistema de inteligencia colectiva.

En el centro del nacionalismo de capacidades se impone una renovación profunda del rol del Estado. No se trata de destruirlo, ni de multiplicar su presencia, ni de diluirlo en un sinfín de demandas societales, sino de dotarlo de una dirección estratégica basada en la identificación de misiones prioritarias.

Las no estatales, por su parte, se encuentran en la sociedad: el sistema productivo, el entramado asociativo, la cultura nacional. Estas capacidades no se planifican ni se imponen desde arriba, son la resultante de una acumulación histórica y expresión de la vitalidad social y del potencial creativo de un pueblo. Se construyen en el quehacer cotidiano de una comunidad que aprende, innova, crea y se organiza. El Estado debe respetarlas y, en lo posible, acompañar y potenciar su desarrollo, sin opacarlas, sofocarlas ni competir con ellas.

La segunda dimensión distingue entre capacidades materiales e inmateriales. Las primeras remiten a los elementos tangibles que permiten sostener la vida económica y territorial de una Nación. Comprenden la infraestructura pública y privada, las redes logísticas, las plataformas tecnológicas, los sistemas de conectividad, las unidades productivas, la base energética y los recursos naturales disponibles. En conjunto, constituyen el soporte físico sobre el que se apoya toda estrategia nacional de desarrollo capitalista. Las capacidades inmateriales, en cambio, expresan el tejido simbólico, normativo y organizativo que da sentido a una comunidad. Incluyen el conocimiento acumulado, las normas compartidas, las formas institucionales, los valores, las representaciones colectivas, la narrativa histórica y las prácticas culturales que estructuran la vida social.

De la combinación de ambas dimensiones surgen cuatro categorías:

La infraestructura soberana constituye la base material de la capacidad estatal. Se trata del conjunto de bienes y plataformas que permiten al Estado sostener un proyecto nacional en el tiempo. Incluye áreas cruciales como la energía, el transporte, la logística, la defensa y la conectividad. Es el dominio donde debe primar un Estado desarrollista, con una lógica de selección estratégica orientada a los intereses nacionales. Tan solo para mencionar algunos de los desafíos estatales en este campo para los próximos años: el puerto de Tierra del Fuego, el gasoducto Mesopotámico, los corredores bioceánicos, la renovación y expansión de la infraestructura ferroviaria, vial, portuaria, aeroportuaria y de conectividad, y las capacidades de proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

La institucionalidad estratégica, por su parte, remite a las capacidades inmateriales del Estado. Incluye la calidad de las instituciones, la capacidad de planificación, la legitimidad del liderazgo político y la organización del aparato estatal como actor eficaz. Aquí es necesario un Estado inmersivo e inteligente, con capilaridad social y territorial, con competencias para identificar prioridades y conducir procesos, orientar transformaciones e integrar voluntades diversas.

La potencia productiva social expresa la capacidad material de la comunidad para organizar, movilizar y expandir su entramado productivo con el fin de crear riqueza, producir bienes y servicios, generar empleo, invertir, innovar, entre otros. Abarca una miríada de empresas, cooperativas, pymes y emprendimientos del sector agropecuario, industrial, de servicios, del conocimiento y de explotación y procesamiento de recursos naturales. En esta dimensión, el rol del Estado no es sustituir, ni atosigar con regulaciones sino habilitar: debe actuar como nodo, conectando, coordinando y potenciando allí donde corresponda. Para eso, es crucial que asegure, de un lado, condiciones horizontales de estabilidad macroeconómica; y de otro, identifique quirúrgicamente sectores estratégicos que requieren intervenciones puntuales para su desarrollo.

Finalmente, la cultura cívica nacional constituye la dimensión inmaterial no estatal, y es quizás la menos instrumental, pero la más profunda de todas. Comprende los valores compartidos, la identidad, la educación, la memoria, el ingenio, la creatividad, la sabiduría, el lenguaje, el sentido colectivo y por sobre todo, el orgullo y autoestima nacional. También incluye todas las formas de organización comunitaria (cooperativas, sindicatos, clubes, organizaciones territoriales). En este plano,el Estado debe actuar como catalizador: no imponer una visión única, pero sí propiciar un horizonte común. Se trata de construir relatos compartidos que fortalezcan el vínculo social, sin por ello anular la pluralidad.

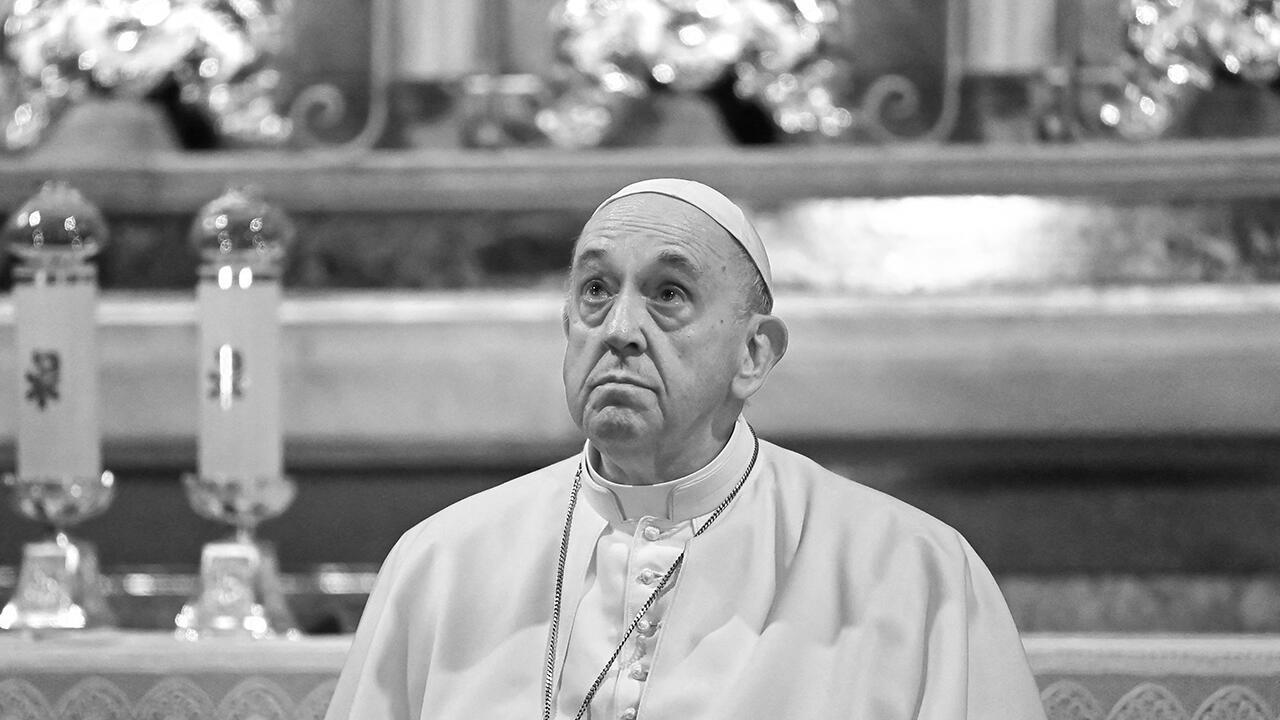

6) SIEMPRE VOLVER A FRANCISCO

En Evangelii Gaudium (2013), Francisco propone cuatro principios filosóficos que deben orientar la construcción de un pueblo justo, en paz y fraterno: el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, y el todo es superior a la parte. Estas afirmaciones constituyen una pedagogía política para quienes buscan reconstruir un proyecto nacional con sentido comunitario y visión de futuro.

Toda reconstrucción nacional exige una mirada que trascienda el corto plazo, que combine firmeza y paciencia para sostener procesos duraderos aun en la adversidad. La Patria no puede reducirse a una suma de partes: es un proyecto de construcción común que requiere articular lo diverso sin aplanarlo, integrar sin anular. Para ello, es imprescindible dejar atrás dogmas estériles y disputas ideológicas que desvían el foco de lo esencial: la realidad concreta de un país golpeado y urgido por sus heridas. No alcanza con administrar fragmentos, es necesario rehacer el lazo fraterno, con una visión que ordene, una voluntad que convoque y un horizonte que integre. Una alternativa epocal debe ponerse al servicio de esa tarea. Ese es el único camino verdaderamente nacional.

*Integrantes del programa Horizonte Argentino.

La nota se publicó originalmente en el medio Panamá.