“Después de todo, importa menos quién ganó o ganará las elecciones, sino si los comicios todavía procesan de manera pacífica los conflictos

en sociedades con profundas divisiones”

Adam Przeworski en ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?

Por estos días, el Poder Ejecutivo Nacional ha girado a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de reforma política denominado, de manera un tanto grandilocuente (como suele ocurrir con la legislación comicial), de “fortalecimiento electoral”, más la iniciativa de modificación “estructural” del régimen que regula los partidos políticos. Si logra atravesar de manera airosa la arena parlamentaria, el oficialismo libertario buscará llegar a las elecciones legislativas de 2025 con un rediseño de las reglas que regulan la compulsa política democrática.

Gracias a los acuerdos con aliados (y muchas veces más allá de la “espuma” que emerge de las declaraciones mediáticas), ya logró la sanción de la Boleta Única de Papel (BUP) y ahora va por la derogación del régimen de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (las PASO, convertidas en ley en diciembre de 2009), la modificación del régimen de partidos políticos y del financiamiento partidario. De hecho, el esfuerzo reformista del Gobierno Nacional se articula, principalmente, en tal tríada de tópicos. A los efectos de brindar una contribución a la reflexión y al debate, seguidamente se analizan algunas de las disposiciones propuestas en las tres áreas mencionadas.

Derogación de las PASO

Se puede constatar que la sanción de la Ley 26.571, popularmente conocida como “de las PASO”, fue “la” reforma política realizada al régimen electoral nacional desde la recuperación de la democracia en 1983 (para ello sugiero leer el Diario de Sesiones y sus anexos). Más allá del régimen de primarias, en aquella modificación se establecieron, por ejemplo, un interesante reparto de atribuciones entre los organismos de gobernanza electoral, particularmente la Dirección Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral.

Más allá de esto, han corrido ríos de tinta sobre los efectos de las PASO, alimentando una discusión en la que renombrados estudiosos pueden dar cuenta y a cuyos aportes remito sobre el particular. No obstante, en los fundamentos del proyecto oficial sobre “fortalecimiento electoral”, el Gobierno apela a dos argumentos, en sí mismos discutibles (más de uno incluso considerará falaces): 1) el paso en 15 años de una “brecha” a un “abismo” entre representantes y representados, y 2) el abultado gasto electoral que insumen las PASO.

Respecto al primer argumento, parece seguirse aquello que se afirma el comienzo de un estudio coordinado por Antonio Annino (1995), es decir, la “leyenda negra según la cual la representación política moderna en este continente fue fundamentalmente un fracaso. Las causas que normalmente se indican para explicar el fenómeno son bien conocidas: caudillos, guerras civiles, dominación externa, culturas sumamente heterogéneas, corrupción, subdesarrollo, etc.”.

En cuanto a la segunda línea argumental, ésta es tributaria de otra corriente, que, desde los años ’90 del siglo pasado, pone la mirada en que los procesos electorales -y con ellos la democracia misma- son “un gasto”. De ahí entonces la importancia desmedida que ciertos medios de comunicación le otorgan, elección tras elección, al coste de los sobres, las boletas, etc. (de más está decir que esta “cantinela” no terminará con la adopción de la BUP). Por si fuera poco, en los fundamentos del proyecto, el oficialismo dice que toda la sociedad acompaña la puntillosidad en el manejo de las cuentas públicas, eso sí, tal como la entiende el Gobierno.

Por lo demás, las disposiciones del proyecto oficialista van en sentido de desterrar de la legislación electoral la alusión a las elecciones primarias.

Modificación al régimen de Partidos Políticos

El Ejecutivo apunta también a introducir cambios “estructurales” en el régimen de partidos políticos dispuesto con la Ley 23.298. Se busca reducir la cantidad de partidos reconocidos, tanto a nivel distritos (provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), como así también a nivel del orden nacional (distrito único para la nominación de la fórmula presidencial).

Los impulsores de la reforma buscan realizar tal objetivo compresor de la oferta partidaria a través instrumentos específicos, concretamente, elevar las condiciones de representatividad necesarias para obtener y mantener la personería jurídico política para nominar cargos públicos electivos. Así, para obtener la personería jurídico política, tendríamos:

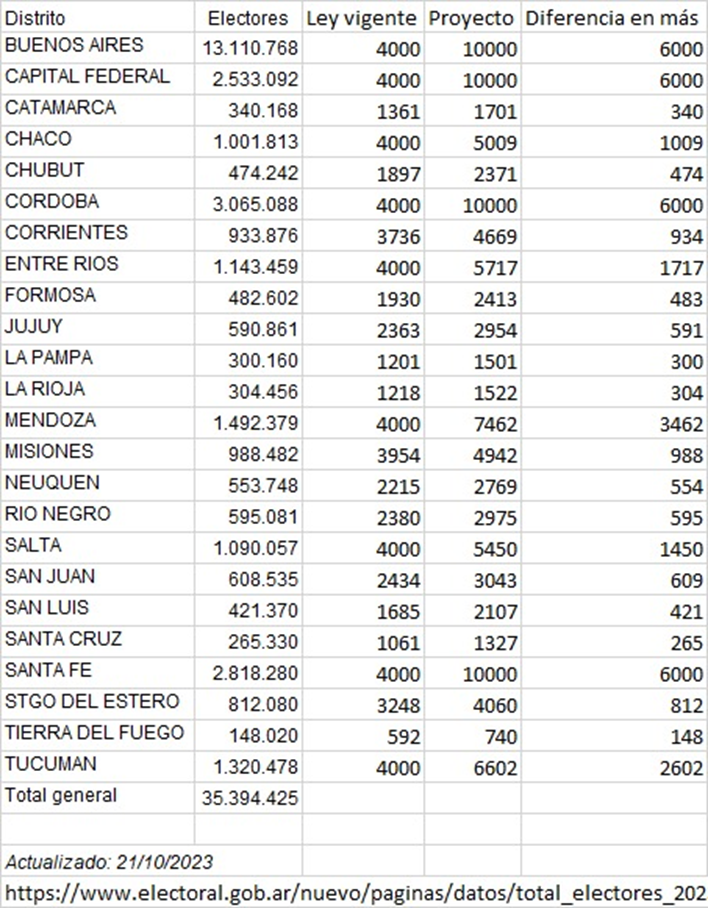

Por un lado, con respecto a cada distrito electoral, se proyecta elevar el 4 ‰ (cuatro por mil) del padrón electoral con tope de un millón de electores que rige actualmente para obtener la personería jurídico política en cada distrito, a el 5 ‰ (cinco por mil) del padrón con un tope de dos millones de electores.

El siguiente CUADRO muestra cómo ese requisito de la iniciativa gubernamental impactaría aumentando el número de afiliados en cada distrito:

La iniciativa fija, además, un plazo improrrogable de 180 días corridos para alcanzar la cantidad de afiliados. Si se incumple, se archiva, y si se logra la mitad de las afiliaciones puede, transcurrida una elección nacional, solicitar el reconocimiento de dicha personería.

El proyecto establece que los fundadores deben ser al menos 50 ciudadanos electores del distrito (actualmente se habla de “un grupo de personas”), individualizados cada uno, suscribiendo la solicitud de personería, con declaración jurada de ausencia de afiliación a otro partido y ausencia del carácter de fundador de otro partido en formación. También, elimina las adhesiones, requiriendo el cumplimiento de las afiliaciones en el plazo antedicho.

Por otro lado, con respecto al orden nacional, distrito único para nominar fórmula presidencial, se proyecta elevar el mínimo de 5 distritos necesarios para constituir un partido de orden nacional a 10 distritos. También, se agrega el requisito de acreditar que la suma de los afiliados de todos los distritos represente al menos el 1‰ (uno por mil) del total de inscriptos en el padrón nacional. Es decir, necesitaría al menos 36000 mil afiliados (actualmente este último requisito no existe en la normativa).

Seguidamente, para mantener la personería requiere mayores condiciones, estableciendo:

- En los partidos nacionales, obliga a mantener en forma permanente los 10 distritos con personería jurídico política vigente y el número de afiliados (1 ‰ del padrón nacional).También agrega el requisito de alcanzar un mínimo de votos en una de dos elecciones sucesivas del 3% del padrón nacional para evitar la caducidad. Este requisito de representación no se establecía anteriormente para los partidos nacionales (ver art. 50 inc. c in fine).

- En los partidos de distrito, eleva el requisito de votos obtenidos en una de dos elecciones nacionales sucesivas del 2 % del padrón electoral del distrito que corresponda, al 3% para evitar la caducidad de la personalidad jurídico política.

En tal sentido agrega que los votos necesarios se cuentan individualmente, no alcanzando con formar parte de una alianza o frente electoral que haya superado tal piso (como es con la legislación actual), sino que cada alianza o frente electoral debe establecer al momento de conformarse, un acuerdo del que surja la forma en que se adjudicarán los votos recibidos, y conforme esta distribución es que se medirá tal umbral.

- Establece un plazo hasta el 30 de junio de 2026 a los partidos de distrito y nacionales reconocidos, para cumplir con los afiliados requeridos. Los partidos en formación a la fecha de entrada en vigencia de la ley, podrán lograr la personería con los requisitos actuales, pero deberán adecuarse dentro del plazo antedicho a los requisitos de la nueva ley.

Cambios en el financiamiento partidario

Una famosa y pícara frase atribuida a Juan Domingo Perón afirma que “la víscera más sensible del hombre es el bolsillo”. Algo de eso es cierto también para la vida de los partidos políticos. En el caso argentino, a nivel nacional, puede decirse que a partir de la crisis de 2001 se tomó mayor conciencia respecto a la necesidad de incrementar la regulación del financiamiento partidario. Por ejemplo, con la reforma de 2006 se dio un paso importante, sobre todo en las atribuciones reglamentarias en materia de contralor, en manos de la Cámara Nacional Electoral.

Del proyecto del actual oficialismo, es obvio que, como consecuencia de la eliminación de las PASO, habría menos dinero para los partidos políticos. A continuación se repara en algunos rubros que tienen que ver con la propuesta de modificación a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos:

En cuando a la “asignación Fondo Partidario Permanente”, aparece la noción del “aporte público anual” (en reemplazo del “aporte anual para el desenvolvimiento institucional”). Del rubro “capacitación”, se eliminaría todo lo que es formación para los menores de 30 años y la promoción de las mujeres.

En cuanto a las “prohibiciones” del financiamiento partidario, se impiden las “contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren condenadas, o procesadas por (…) delitos de lavado de activos (…), delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (…), delitos de contrabando (…), delito de fraude contra la Administración Pública (…), delitos contra la Administración Pública (…), delitos de prostitución y corrupción de menores y pornografía infantil, (…) delito de extorsión previsto en el artículo (…), delitos del Régimen Penal Tributario (…), delitos de trata de personas (…), delitos contra la salud pública y/o que afecten el medioambiente (…), delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (…), delitos de financiación del terrorismo…”.

Respecto a la “declaración de aportes”, se propone incorporar una “plataforma digital” para garantizar “el acceso libre y gratuito a todo interesado a fin de tomar conocimiento de los aportes realizados a las agrupaciones políticas”. En cuanto a la “cuenta corriente única”, se quita el monopolio de la banca pública (es decir, el Banco Nación y los bancos oficiales de las provincias, como dice la normativa vigente). Además, se amplía el tiempo para la difusión (en medios audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, internet, u otros) de “resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales”, desde 3 días (actualmente son 8) antes de cada elección y hasta 2 horas (actualmente son 3) después de su cierre.

En cuanto a la gobernanza electoral, se propone modificar el artículo 7° de Ley 19.108, Orgánica de la Justicia Nacional Electoral, con la figura del Fiscal General ante la Cámara Nacional Electoral (en vez del Procurador Fiscal de Primera Instancia de la Capital Federal), en lo que concierne, por ejemplo, a requerir “toda la información que estime necesaria para la realización de los controles patrimoniales ordinarios y de campaña en los términos del artículo 75 bis de la Ley N° 26.215”. Este funcionario sería designado según el procedimiento para integrar el Ministerio Público Fiscal, es decir, mediante concurso público de oposición y antecedentes, de los cuales surgirán las ternas de candidatos que el Procurador General de la Nación presentará al Poder Ejecutivo quien elegirá a uno de ellos, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado (Ley 27.148, art. 48°).

A partir de lo expuesto, y porque una cosa es lo declamado y otra lo que se dice en una ley o, incluso, lo que no se dice, considero atendible el señalamiento que hacen desde Poder Ciudadano: “La propuesta del Gobierno (…) propone una especie de ‘ley de la selva’ en la cual el partido o alianza que tenga más llegada al sector privado tendrá una ventaja abrumadora sobre el resto porque: Hoy una persona o empresa puede donar máximo 40 millones de pesos por año, mientras que en el esquema propuesto podría donar más de 5 mil millones de pesos.” (D’ Alessandro y Secchi, Clarín, 25/11/2024).

El reforma bajo el signo del liberalismo libertario o propietarista

Como se sugiere en la literatura politológica, las reformas que impulsa un Gobierno deben ser miradas en conjunto, más allá, desde luego, de la especificidad propia de cada arena de política pública. En este sentido, el afán reformador (o incluso más, refundacional, un mal que suele afectar a la Argentina cada 4 años) también se viene expresando en el ámbito político-electoral.

Con el impulso a la Boleta Única en Papel el argumento del oficialismo y sus aliados, apuntaba a agitar un imaginario más propio de historias que contaran Roberto J. Payró en Pago Chico (1908) (sobre corrupción, negociados y fraude electoral en un pueblo bonaerense), Gladys Onera en Cuando el tiempo era otro (1999) (sobre las prácticas en un pueblo santafesino en plena “pampa gringa”) o de las andanzas de Juan Moreira, desertor funcional a la maquinaria electoral algunas veces del mitrismo y otras veces del alsinismo (en la época de la política de “los doctores”), llevadas al cine por Leonardo Favio (1973).

Yendo más allá de los cálculos tácticos de a quién beneficiaría el proyecto pomposamente denominado de “fortalecimiento electoral” y de modificación “estructural” del régimen partidario (en el cual el Gobierno nuevamente tendrá aliados -tal vez los partidos grandes- y detractores -tal vez los partidos chicos representativos, no los llamados “sellos de goma” o “pymes electorales”-), el retiro parcial del Estado de la vida de los partidos políticos se explicaría por una noción liberal respecto a la concepción de la política misma. Así, las internas partidarias vuelven a ser, como en otras épocas, asunto de los partidos, sin la coactividad del plano normativo estatal.

Conjugado con esto, la desregulación en el nivel económico, la daría una impronta libertaria-propietarista.

Como decía un biógrafo de Roque Sáenz Peña, a quien debemos el primer Código Electoral de la Argentina, el presidente liberal conservador buscaba la revolución por los comicios. En el siglo XXI, el reformismo liberal libertario parece descreer del electoralismo, constitutivo de la democracia. Desde una perspectiva “churchilliana”, dice Adam Przeworski (2019) una gran verdad: “El mayor valor del mecanismo eleccionario que en mi opinión basta para que lo apreciemos es que al menos en ciertas condiciones nos permite procesar con relativa libertad y paz civil los conflictos que surgen en la sociedad: prevenir la violencia”.

En tiempos de polarización, fake news, posverdad, desafección política (aspectos sobre los cuales la propuesta de reforma calla), tal señalamiento no es irrelevante para el presente y el futuro de nuestros partidos y de nuestro régimen político democrático. Así como, según Kenneth Benoit (2007), entre sistema electoral y sistema de partidos hay una bidireccionalidad causal, también es cierto que muchas reformas tienen consecuencias imprevistas (el reformismo sáenzpeñista es ejemplo de esto).

Porque más allá de los cálculos de las elites partidarias, está la apropiación que la ciudadanía hace de las reglas: “Por ahí hay un politólogo francés que dice que el sistema electoral es ese gato que el legislador acaricia en las largas tardes de verano cuando llueve y cuando hay receso legislativo. Y lo acaricia porque siempre regresa al período de sesiones con ideas de cómo transformar el sistema electoral para lograr su reelección o la continuación de su partido. Pero este mismo politólogo dice que las reformas que se hacen así, buscando la perpetuación en el poder del legislador, del grupo de legisladores o del partido político, se enfrentan con la realidad de que las elecciones nos convocan a los ciudadanos y ellos deciden (con las reglas que se le han impuesto) si el legislador, el grupo de legisladores o el partido se mantienen en el poder o no” (Leonardo Valdés Zurita, 2016).

*Doctor en Ciencia Política y Magíster en Análisis, Derecho y Gestión Electoral. Profesor universitario UNR-UNSAM.

4/12/2024