Por Francisco José Pestanha en colaboración con Pablo Nuñez Cortéz

“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia”

José Saramago

Dedicado a la memoria de Clara Zetredi

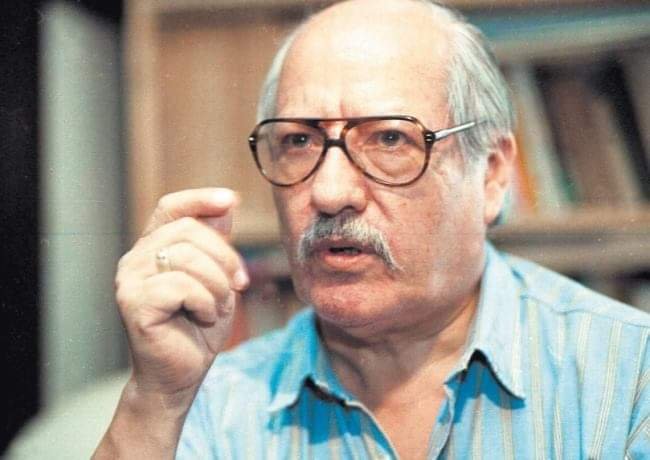

Corría el mes de mayo de 2001 y en aquel entonces la Argentina transitaba una crisis sin precedentes y momentos de profunda incertidumbre. Junto con Ernesto Ríos tuvimos la oportunidad de tener un largo encuentro con Fermín Chávez. Recuerdo que la cita fue en el café La Poesía, en calle Chile haciendo esquina con Bolívar. Nosotros ya habíamos tomado la decisión de comprometernos, fundamentalmente, con esta matriz de reflexión creativa —que llamamos pensamiento nacional— pero teníamos bastantes dudas sobre cómo avanzar en nuestro derrotero común.

Una de las cuestiones que consultamos al maestro —porque aún guardamos algunas breves anotaciones de esa reunión, en razón que no pudimos grabarla ni transcribirla— fue en qué momento de su vida había descubierto su vocación y su compromiso con esta matriz de reflexión. Chávez hizo algunas referencias a muchos autores social-cristianos y nacionalistas que —de alguna manera, sostenía— habían ganado la calle durante la década infame y, sobre todo, muchas alusiones a los cursos de cultura católica a los que había tenido la oportunidad de asistir a charlas y conferencias en compañía de otros notables referentes de aquel entonces, entre ellos, Leopoldo Marechal.

Nos relataba que a partir del surgimiento del peronismo y sobre todo durante el 17 de octubre —él se encontraba en Cuzco— estuvo muy atento al minuto a minuto de las noticias radiales que iba recibiendo.

Sería a su regreso que comprendería la necesidad de que los cuadros que se dedicaban a la reflexión política, filosófica y económica, se comprometieran de pleno con ese proyecto que comenzaba a corporizarse. Él ya tenía noticias de las circunstancias a partir de las cuales —el equipo que había protagonizado la conocida revolución de junio de 1943— había generado su programa.

Ya desde muy pequeño, recordaba la conmoción que le producían los relatos de su abuela materna sobre la valentía de López Jordán y los orilleros entrerrianos. Así —durante sus estudios en la escuela normal— se manifestaría clara la contradicción con los relatos de su niñez ante la figura de Justo José de Urquiza, promotor del espíritu del litoral, en contraste con López Jordán subvertido —a instancias de la historiografía liberal— al matrero marginado de la ley.

Guardaba de su infancia esas vivas tensiones causadas entre las narraciones oídas del seno mismo de su pueblo por intermedio de su abuela y el «relato artificial» del aula asimiladora, preparada para dar formato único a los hijos de los inmigrantes de principios del siglo XX.

También le preguntamos cómo era su relación con los demás hombres y mujeres vinculados a esta corriente e invariablemente contestaba: «Bueno, yo conocí a la mayoría de ellos, algunos pertenecían a generaciones anteriores». Se refería a ellos como «los mayores» o «los clásicos», y después veníamos nosotros que recién estábamos comenzando en ese mundo. Supo contarnos sobre los debates que presenciaba en el café Tortoni —aquellas mesas a las que se sentaban Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche y Ernesto Palacio, entre tantos— en que se proyectaba la Argentina del futuro.

Respecto a las personalidades de cada uno de estos autores, él decía que eran personas de diferentes orígenes, estilos y caracteres; estaban los más alegres y vivaces, otros de perfil taciturno, había entre ellos gente muy ilustrada y otros de perfil más intuitivo. De tal suerte formaban entre todos un equipo espontáneo, no orgánico, y enriquecido por la variedad de diversos saberes. Más allá de las personalidades, los gustos y las referencias, existía un mutuo respeto entre ellos. En privado y rara vez, podía llegar a manifestar su opinión sobre el genio de alguno o la reserva de otro, sobre la apertura de éste o la generosidad de aquel.

Aprendió que la fórmula para que esta corriente se mantuviera en equilibrio —pese a no estar organizada, y para no caer en la melaza de las disputas y las diferencias políticas, que de hecho las tenían en torno al peronismo— debía ser la de sostenerse en el recíproco y profundo respeto, sobre todo del magisterio. A lo largo de su obra, Fermín reconoce ese carácter de «maestro» a muchos autores que lo acompañarán en su pródigo trabajo filosófico.

Hubo circunstancias en las que las diferencias insalvables —destinadas al campo del honor como aquella entre Scalabrini Ortiz y Ramón Doll— se mantuvieron, con todo, circunscriptas y comprensibles a la idiosincrasia de su época; es decir que, superada la satisfacción, el tamaño de la ofensa era —por oficio de los compañeros— trocada en franca y llana reconciliación.

La fórmula —nos recomendaba— era el respeto, a sus luchas, a sus pensamientos; siempre tuvo claro los costos que habían sufrido los Gálvez, los Ugarte y tantos otros; sabía que debían mantenerse unidos a pesar de las diferencias, al amparo del mutuo respeto y, por qué no, de la recíproca admiración.

Con todo, Chávez ya divisaba —en la generación posterior e inmediata a la propia— que ese código tácito de consideración y deferencia con que él y sus compañeros se reconocían iba diluyéndose. Parecía cobrar fuerza un instinto soberbio, una carrera de superación por la mera apetencia competitiva. «El más grande enemigo de nuestra corriente es el narcisismo», decía Fermín, es decir, esa tendencia que tienen muchos en el mundo intelectual de concentrarse en el ego y la ambición política escondida detrás de los relatos.

Ambición política que muchas veces mencionó de algunos sin nombrarlos —pese a nuestra insistencia— haciendo gala de la discreción que le fuera siempre tan natural. La ambición podía tentar porque, si bien el pensamiento nacional carecía de cuerpo orgánico, esa falta estaba compensada por una suerte de reglas ad hoc que permitían autoprotegerse, respaldarse en los momentos difíciles aunque las diferencias fueran sustanciales. Había personas como José María Rosa que se caracterizaban por cobijar, incluso, a los más díscolos.

En aquel momento atribuíamos estas cuestiones a circunstancias del pasado; no les prestábamos atención, sobre todo porque nosotros estábamos reconstruyendo la obra dispersa de todos ellos; buscábamos y adquiríamos sus libros pues pensábamos que nunca volverían a editarse —como de hecho ocurrió con los volúmenes de Gálvez o de Norberto D’atri por ejemplo— encontrábamos algunas publicaciones nuevas de Castellani; pero la búsqueda a veces se volvía frustrante. Podrá imaginarse que era todo un proceso de recuperación paleográfica; nos reunimos durante años por las mañanas para darle continuidad al trabajo. Así, logramos la reedición de algunas obras casi extintas publicadas gracias a la Universidad Nacional de Lanús.

Sin embargo, el maestro nunca dejó de advertirnos que la gran amenaza de nuestra agrupación, por así llamarla, era ese «narcisismo militante» —tan característico del mundo académico-universitario— que comenzaba a sobrevolar las mentes de los más jóvenes, una tendencia a centralizarse y poner eje en el «yo» ocultando —con torpeza— apetitos políticos inefables.

En torno a estas cuestiones nos ponía sobre aviso y, con humildad, nos inducía a construir alrededor del respeto y la generosidad, cualidades que le eran inmanentes. El respeto de Fermín con quienes disentía formalmente era solo comparable con la generosidad que les prodigaba. Toda su producción intelectual era dada, él nunca ocultó por conveniencia coyuntural el comentario detallado de las obras sobre las que trabajaba, fue transparente en su quehacer y no se refugiaba en el enorme archivo documental con que, de igual modo, contaba.

Aun con ello, su pasión investigadora fue avasallante, sobran pruebas con aquel memorable libro Vida y muerte de López Jordán y otras obras de similar importancia histórica. Fuera que se tratara sobre historiografía, filosofía o historia, no dejaba tema pertinente sin tocar y cada vez que lo hacía resaltaba su agudeza, su profunda reflexión y hasta su ingenio para resumir en síntesis aquello que de suyo resultaba evidente.

De los egocéntricos y de los que codician en secreto espacios de mando —advertía el maestro entrerriano— los más peligrosos son los que denigran al otro en pos de su apetito voraz; deshonran la obra de sus compañeros y son capaces —muy rápidamente— de cambiar sus principios por otros en el afán de consolidarse en un espacio de poder que —por lo general— brilla con luz prestada y, con más frecuencia aún, excede con creces su idoneidad. En casos extremos, ocupados esos sitios, «inventan» un pasado intelectual del que carecen y con el que intentan justificar su advenedizo presente.

De allí —entonces— que fueran tan comunes las tensiones producidas entre los pensadores nacionales y el poder político. Jauretche las tuvo y con él todos los que participaron en cargos públicos de relevancia tuvieron que hacer un equilibrio muy fuerte entre sus hondas convicciones y una praxis política que —muchas veces— los determinaba a socavar a otros para crecer.

Fermín Chávez les llamaba «los inseguros» que —carentes del más mínimo sentido de amor por su propia integridad— nunca están suficientemente convencidos de lo que son ni mucho menos de lo que piensan y que —en torno a semejante vacilación y venalidad— no podemos menos que preguntarnos qué les queda, a la hora verles actuar. «Lomos negros», al decir de la antigua tradición federal, que ya reconocía a esta especie por su constante oficio de «mancarse» en los momentos más cruciales.

Así expresado, el perfil de estos sujetos ya venía siendo esbozado —no sin polémica— por la mismísima Hannah Arendt. Sin dejar dudas al respecto de la falta de originalidad e ingenio de estos personajes —en circunstancias del célebre juicio de Jerusalén— dirá de ellos que son «personas corrientes». No son demonios de genialidad maligna como Macbeth —eso sí y agrega—: «a excepción de una diligencia poco común por hacer todo aquello que pudiese ayudarles a prosperar, no tenían absolutamente ningún motivo» para el ejercicio del daño desplegado.

De allí se desprende la «banalidad del mal», reflejando que ciertos individuos actúan dentro del cuerpo normativo de un sistema en que se infiltran —sin la más mínima reflexión sobre sus actos— por el mero afán del «poder administrativo». No se inmutan del efecto provocado por la ambición de sus actos y utilizan un procedimiento formal del que se sirven para ejercer un mal sobre el que a la postre, nunca reflexionan. Es decir —camuflados en un sistema de ideas— utilizan a discreción los medios burocráticos de los que disponen —y a los que acceden por su apetito desordenado—, como flagrante modo de justificarse.

Aquí no puede menos que verificarse la extraordinaria coincidencia del concepto filosófico de Arendt con la admonición profética hecha por Fermín Chávez sobre «los inseguros»: su evidente falta de compromiso es sólo equiparable al tamaño de su banalidad con la cual ejercen —incluso— el oficio del mal.

Transcurrido el tiempo, nosotros fuimos verificando esos comportamientos en una corriente que había perdido ya a sus principales referentes. Recordando el 2006, durante el velatorio mismo de Fermín Chávez —aquellos que los acompañamos en vida constantemente— nos viene a la memoria la partida de Ernesto Goldar, de Enrique Oliva o de Gustavo Cirigliano —incluso también la de Claudio Díaz y el mismo Ernesto Ríos— quienes fueran indiscutibles referentes del pensamiento nacional; no solo por la enorme preparación que lucían, sino por la humildad y la generosidad con que lo demostraban. Tanto él como Ernesto Ríos fueron reiteraciones prototípicas de esos maestros que nos habían legado tanto: su bagaje doctrinal y la formación en los valores por los que ellos mismos dieron la vida, sacrificando cada minuto de sus efímeros años.

Tal vez no prestamos suficiente atención a los avisos de aquel momento —en definitiva serían parte de las vicisitudes de la vida— pero la insistencia y la repetición de aquella advertencia fue tal que en algún momento —según recuerdo, fruto de un incidente en la fallida organización de un evento malogrado por la egolatría— nos detuvimos a reflexionarla con mayor introspección.

Hoy, en vista de la cantidad de jóvenes que se proponen con ánimo comenzar a transitar este camino, las palabras de Fermín se vuelven vigentes y de valoración imprescindible. Vigentes porque la seducción de creerse único e indispensable o la tentación de utilizar cierto prestigio para denostar la actividad y la lucha de tantas personas que durante años consagraron su vida, horada y disgrega.

Nunca está de más recordar que muchos de los nuestros fueron perseguidos, exiliados, privados de su libertad y asesinados. Desarrollar un pensamiento contrahegemónico no exime de daños y —por ello— es que requiere un temple muy característico, una presencia de ánimo fuerte, requiere una dimensión sacrificial única.

Requiere una firmeza interior muy concreta, un compromiso y una convicción de lo que se hace —necesaria y virtuosa— y por demás, una generosidad que permita extender los lazos; incluso cuando no resulte bien, es decir, cuando algunos o algunas no comprendan ese espíritu por el que ellos renacen en sus obras y recobran vigencia como antaño. No sólo fueron lo que dijeron o lo que escribieron, sino lo que hicieron; sus conductas, sus solidaridades, sus miradas sobre los otros, sus tratos genuinos con las personas. La pensadora y el pensador nacional no sólo se concentran en fortalecer una matriz, sino además, intentan en la práctica llevarla adelante y defenderla hasta las últimas consecuencias.

En ese sentido, las palabras de Fermín regresan para advertir del peligro que amenaza la continuidad de todo este trabajo y que nosotros sólo hemos intentado continuar con humildad y constancia, pero al amparo del magisterio de tantos y de tantas, —en momentos en que el hedonismo, el individualismo, el egocentrismo van minando el camino y construyendo subjetividades— creemos que bien vale prestarle atención a ello.

El riesgo que se corre es que —todo el esfuerzo de la reconstrucción y la organicidad— caigan por las malas prácticas reiteradas en el tiempo y se constituyan en sustancia. Un pensador nacional —en su afán de asumir el estrellato único— terminará por transformarse, justamente, en herramienta de un hegemón que, de alguna manera, desprecia lo colectivo y premia el exitismo a corto plazo.

Valgan estas reflexiones que vuelven en el tiempo, frutos madurados de una conversación que me vuelve a la memoria con aquel maestro entrañable y, cuyos minutos en su compañía, nunca eran suficientes para llenar nuestra curiosidad. Aquella vez no se trató de Rosas, no se habló de Forja ni del imperialismo. Aquella tarde se trató del desafío de cómo establecer un sistema de relaciones interpersonales que nos permitiera continuar con la línea que ellos habían creado y, si esto era posible, promover su crecimiento.

Nos previno de los peligros, nos puso bajo aviso, nos orientó, pero más que nada nos advirtió que era imposible que nuestra corriente prosperara si la producción literaria no se acompañaba de una ética, que junto a la sustancia fueran hermanadas. Aquella tarde de mayo en el café La Poesía, Fermín nos enseñó que ser íntegro supone y obliga —día con día— a ser una mejor persona humana que es, siempre, ser un mejor argentino.

11/4/2023